Prospectiv’Eau, premiers enseignements

Résultats du diagnostic partagé sur la ressource en eau du Béarn

Longtemps considéré comme un château d’eau, le Béarn, avec ses sources de montagne, ses gaves et ses nappes phréatiques, voit depuis plusieurs années son équilibre remis en cause par le changement climatique.

Une ressource en eau plus fragile qu’il n’y paraît

L’été 2022 a marqué un tournant, avec une sécheresse inédite et une prise de conscience collective sur la fragilité de la ressource en eau. Plusieurs captages, notamment en montagne pyrénéenne, ont alors atteint des niveaux critiques. Certaines communes ont dû restreindre l’usage de l’eau potable, mettre en place des interconnexions d’urgence et recourir à des livraisons par camion-citerne.

Ce type d’épisode ne relève dorénavant plus de l’exceptionnel et s’inscrit dans une nouvelle réalité. L’été 2025 confirme cette tendance avec la mise en “vigilance sécheresse” du département pour l’alimentation en eau potable. Plus de chaleur, moins de pluie l’été, moins de neige en hiver et davantage d’évapotranspiration : la pression sur la ressource en eau s’intensifie lentement mais sûrement. En 30 ans, le déficit hydrique a augmenté de 37 % et le Gave de Pau a perdu 16 % de débit en moyenne (jusqu’à 24 % en été). Ainsi, l’abondance relative du Béarn en eau masque sa vulnérabilité et retarde l’adaptation des comportements.

Pour répondre à cet enjeu croissant, le Pays de Béarn a lancé Prospectiv’Eau Béarn. Cette démarche a pour objectif de mieux comprendre les vulnérabilités des territoires béarnais vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, mesurer les évolutions possibles à l’horizon 2050 et construire collectivement des solutions concrètes pour pallier la raréfaction de la ressource en eau.

Une mobilisation collective de tous les acteurs du Béarn

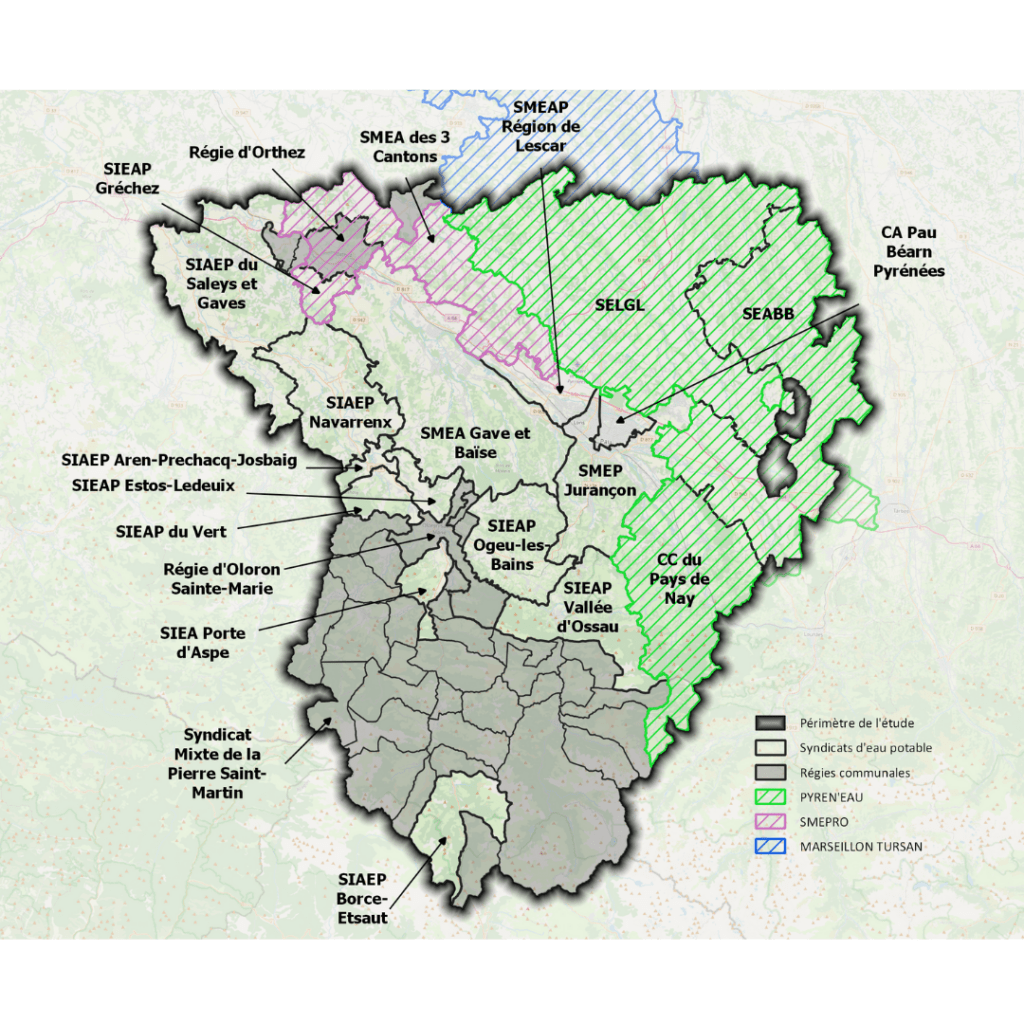

Près de 70 acteurs – collectivités, régies, syndicats d’eau et institutions – se sont réunis pour participer à Prospectiv’Eau. Cette démarche collective a donné lieu à une mutualisation conséquente de données entre acteurs locaux et institutionnels, désormais centralisées sur une plateforme numérique collaborative. Les échanges nourris lors des réunions et des ateliers ont permis de bâtir une vision partagée des enjeux. Dans la suite de la démarche, ils auront pour objectif d’imaginer des solutions pour y répondre ensemble, aujourd’hui et surtout demain.

Une démarche ancrée dans le terrain

Grâce à l’analyse de 30 ans de mesures climatiques et hydrologiques locales par des hydrologues et hydrogéologues, Prospectiv’Eau apporte un éclairage scientifique sur l’évolution historique des ressources en eau en Béarn.

Sur le terrain, 65 captages ont été visités, pour évaluer leur fonctionnement et leurs vulnérabilités. Des bureaux d’études locaux, forts de plusieurs décennies d’expérience en Béarn, ont été mobilisés tout au long de l’étude pour partager leur connaissance de terrain.

Ce travail a été complété par une concertation large et continue, grâce à une centaine d’entretiens, 15 réunions participatives et plusieurs questionnaires en ligne pour collecter les retours de la soixantaine de structures gestionnaires de l’eau potable en Béarn.

Après une année de travail, le résultat est là : un rapport de (seulement) 310 pages qui brosse un portrait fidèle de la gestion de nos ressources en eau et qui met en lumière les enjeux de l’eau potable du Béarn.

6 chiffres clés pour comprendre comment fonctionne la gestion de l’eau potable

- 56 structures gèrent l’eau potable en Béarn depuis son prélèvement dans le milieu naturel jusqu’à sa distribution dans nos robinets.

- 147 captages sont en service, majoritairement des sources en montagne et des forages à forte capacité en plaine.

- 11 masses d’eau sont sollicitées pour l’alimentation en eau potable parmi les 151 masses d’eau localisées en Béarn.

- 37 millions de m³/an sont prélevés dans le milieu naturel pour l’alimentation en eau potable, soit environ 1 000 litres par seconde.

- 23 millions de m³/an d’eau potable sont consommés : un habitant consomme ainsi en moyenne 166 litres par jour.

- 27 % de l’eau produite est échangée entre structures, surtout en plaine, par des interconnexions.

On considère comme eau potable tous usages confondus, y compris agricole (pour l’abreuvement par exemple) et industriel (pour l’agroalimentaire notamment).

Principaux enseignements

- Une baisse des débits qui va exacerber les conflits d’usage : eau potable, agriculture, loisirs, hydroélectricité, milieux naturels et industrie dépendent des mêmes ressources. En cas de pénurie, tous ces besoins peuvent entrer en concurrence, jusqu’à menacer des usages vitaux comme l’eau potable ou la défense incendie.

- Des interconnexions qui ne couvrent pas tout le Béarn : bien que la majorité des réseaux soient interconnectés, certaines communes ne disposent pas de solutions de secours en cas de baisse de débit ou de pollution de leur(s) captage(s). C’est particulièrement le cas en montagne, lorsque le relief isole des villages tributaires d’une seule source.

- Des réseaux vieillissants qui gaspillent de l’eau. Environ 35% de l’eau prélevée se perd dans des fuites, souvent difficiles à repérer et coûteuses à réparer. Renouveler ces infrastructures est donc essentiel : chaque litre économisé est un litre de moins à prélever dans des ressources déjà sous pression.

- Des consommations en baisse mais des pertes à résorber : si la consommation globale tend à diminuer, une sobriété accrue, en particulier dans les communes sans compteurs, permettrait de réduire les disparités entre territoires béarnais. En parallèle, d’importants volumes d’eau potable sont perdus, principalement dans des fuites mais aussi des volumes non comptés et de l’eau pour la maintenance des installations.

- Une eau globalement saine mais sous surveillance : le Béarn bénéficie d’une bonne qualité des eaux même avant tout traitement. On trouve ponctuellement de traces de pesticides dans les eaux brutes en plaine et de la bactériologie et de la turbidité côté montagne, mais les concentrations ne dépassent pas les normes de qualité des eaux destinées à la consommation. Considérant cette bonne qualité des eaux, il n’est appliqué aucun traitement sur les eaux captées par 20 % des captages, alors qu’une désinfection serait préférable pour garantir la qualité bactériologique. En plaine, le Plan d’Action Territorial du Gave de Pau a développé un réseau de suivi allant au-delà du contrôle réglementaire et accompagne les agriculteurs pour protéger les zones de captages contre les pollutions chroniques.

- Une connaissance encore imparfaite : débits non mesurés, sources privées sans inventaire, consommations estimées faute de compteurs… Plusieurs pistes d’amélioration de la connaissance des volumes mis en jeu ont été révélées par l’étude, autant sur le suivi des besoins que sur celui des ressources.

- Des risques naturels qui menacent l’alimentation en eau : inondations, mouvements de sols, coupures d’électricité peuvent interrompre la distribution en eau potable et fragiliser les réseaux, surtout dans les zones isolées.

Téléchargez les documents du diagnostic et ses annexes

Et après ? Construire ensemble le futur de notre eau potable à l’horizon 2050

Prospectiv’Eau ne s’arrête pas à ce seul état des lieux : le Béarn veut se doter d’un véritable plan d’actions pour l’avenir. Notre prochaine étape consistera à estimer les besoins futurs en eau potable et à anticiper l’évolution des ressources, en prenant en compte le changement climatique, aux échéances 2035 et 2050. Le croisement entre ces deux projections permettra de mettre en évidence les secteurs sous tensions et les mesures à prendre pour sécuriser durablement l’alimentation en eau potable du Béarn.

La démarche Prospectiv’Eau ouvre un nouveau chapitre dans la gestion de l’eau potable : celui de l’anticipation et de l’action collective. Face au changement climatique, le Béarn a choisi de prendre son avenir en main, en s’appuyant sur des données solides, des solutions concrètes et une mobilisation de tous les acteurs.

La démarche Prospectiv’Eau est pilotée et animée par le Pays de Béarn au service du collectif local d’acteurs de l’eau pour un montant total de 342 000 €. Elle est cofinancée à hauteur de 73 % par l’Agence de l’eau Adour Garonne, 7 % par le Département des Pyrénées-Atlantiques et 10 % par les structures en charge de la gestion de l’eau potable. Les 10 % restant sont financés par le Pays de Béarn.